جسر الملك سلمان بين مصر والسعودية: الدلالات السياسية والجدوى الاقتصادية

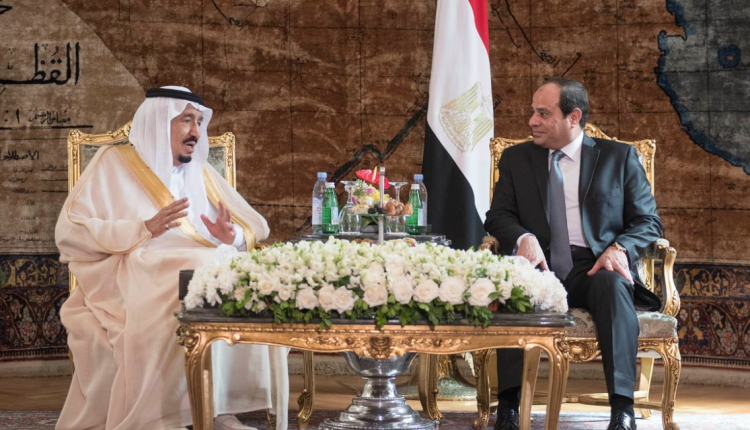

طرح موضوع إنشاء جسر يربط بين مصر والسعودية منذ ٢٨ عاماً ولكنه ظلّ حبيس الرفوف إلى أن عاد إلى الحياة مرة أخرى في أبريل ٢٠١٦ في إطار المباحثات الثنائية بين مصر والسعودية والمناقشات البرلمانية في مصر. ذكرت بعض المصادر أن الجانب المصري كان متردداً في البدء في تنفيذ المشروع لاسيّما في ظلّ حكم حسني مبارك الذي لطالما أبدى اعتراضه على إنشاء الجسر لأضراره المتوقعة على الحياة السياحية في شرم الشيخ وهدوء المنطقة وسكونها. وعلى العكس من الموقف المصري إبان حكم مبارك فإنه اليوم يبدو متحمّساً لإنشاء جسر يربط بين مصر والسعودية وأطلق عليه جسر الملك سلمان تيمناً بملك السعودية الحالي. وقد أرجعت العديد من المصادر حماس الجانب المصري إلى توقعات بزيادة العوائد الاقتصادية والحركة الملاحية والسياحية بين البلدين، فبعد إنشاء الجسر المتوقع الانتهاء من أشغاله خلال ثلاث سنوات يجمع الطرفان على أن التّبادل التجاري سيزدهر بين البلدين وستنشط السياحة وستزداد حركة الملاحة والحجاج بسهولة بين مصر والسعودية عن طريق المرور بهذا الجسر الذي لن يستغرق عبوره سوى عشرين دقيقة.

وفي ظلّ هذا التباين في الموقف المصري بين الأمس واليوم، نحاول في هذا المقال أن نشرح الأبعاد الإقليمية لتوقيت إنشائه.

فى شهر أبريل من عام ٢٠١٦ أعلنت مصر عن رغبتها في إنشاء جسر يربط بين السعودية ومصر يبدأ تحديداً من مدينة تبوك وصولاً إلى شرم الشيخ مروراً بجزيرتي تيران وصنافير الواقعتين عند مضيق تيران الذي يفصل بين خليج العقبة والبحر الأحمر ويعدّ بوابة إسرائيل الملاحية. وقد تزامن الإعلان عن مشروع الجسر مع توقيع إتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين البلدين وما أسفر عنها من بيع جزيرتي تيران وصنافير اللتين من المقرّر أن يمرّ عبرهما الجسر إلى المملكة العربية السعودية.

ولهذا التوقيت بالذّات أثر بالغ في تشجيع الجانب المصري على القبول بإنشاء الجسر وتغيير موقفه السابق الرافض، ذلك أن انتقال الجزيرتين من السيادة المصرية إلى السيادة السعودية يحدّ من قدرة مصر على السيطرة على الملاحة في مضيق تيران وهو ما كانت تخشاه إسرائيل التى لوحت باستخدام اتفاقية كامب ديفيد فى حال انطلاق أشغال إنشاء الجسر وتهديد الملاحة الإسرائيلية. من ناحية أخرى فإنّ انتقال ملكية كل من تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية يدخل هذه الأخيرة في دائرة تطبيع العلاقات مع إسرائيل فضلاً عن الاعتراف الرسمي بها، وذلك على اعتبار ورود الجزيرتين ضمن نص معاهدة السّلام التي تم توقيعها بين مصر وإسرائيل سنة ١٩٧٩، وبالتالي فإن ملكية السعودية للجزيرتين توطّد من شرعية إسرائيل في المنطقة وذلك بدخول طرف ثالث ملزم بتطبيق بنود المعاهدة معها مما يعتبر مكسباً لها تتغاضى به عن مخاوفها من سيطرة مصر أو السعودية على الملاحة الإسرائيلية في المضيق.

وبالإضافة إلى عدم منطقية وإمكانية أن تقوم أيّ من الدولتين أو كليهما معاً بتحدي إسرائيل عسكرياً من خلال التضييق على ملاحتها فإن الإطاحة بنظام الإخوان ومحاولة النظام الجديد في مصر اكتساب شرعية إقليمية ودولية تدعمه في الحرب التي يشنها على الإرهاب داخلياً، وبات التنسيق العسكري-الأمني مع إسرائيل من الضروريات التي تحرص مصر على الحفاظ عليها مما يقلّل من مخاوف إسرائيل من أية محاولات للإضرار بها لاحقاً من الجانبين.

على صعيد آخر يفرض البعد الإقليمى معطى جديداً غاية في الأهمية ساهم في تغيير رأي الجانب المصري ألا وهو الحرب الأهلية الطاحنة في سوريا وما يصاحبها من تصاعد متنامي لقوى دينية متطرفة تسمي نفسها “الدولة الإسلامية”، وتزايد النفوذ الإيراني فى كل من العراق وسوريا. إذا ما نظرنا إلى صعود “الدولة الإسلامية” أو بالأحرى “داعش” سنرى أن مصر ترى فيها خطراً محدقاً يستدعى التعاون الإقليمي إن لم يكن الدولي لدحرها أو على الأقل تحجيم تأثيرها على الأمن والاستقرار الداخليين.

بناء الجسر بين مصر والسعودية سيساهم فى تحقيق هذا الهدف عن طريق تعميق أواصر العلاقات بين البلدين وسيزيد من تواصلهما وفرص تعاونهما في المستقبل من خلال دحر التهديدات الأمنية التي توجهها داعش لمصر وللعديد من دول المنطقة ومع تزايد التهديد الأمني المسلح الواسع النطاق في سيناء من عمليات قتل وخطف للجنود المصريين على يد عناصر من “داعش” منذ أكثر من عام وضعف التواجد العسكري في سيناء نجد أن تقوية مصر لعلاقاتها مع جيرانها ولاسيّما أشد الدول دعماً لمصر سياسياً ومادياً بعد الإطاحة بنظام الإخوان، سيزيد من فرص النظام الجديد في التعامل بقوة وفاعلية أكثر مع مشاكله الأمنية الداخلية من خلال استمرار الدعم وإمداد النظام بالشرعية الإقليمية والدولية التي ستمكنه من تحقيق استقرار واستمرارية أفضل.

من ناحية أخرى، نجد أن السعودية أيضاً في حاجة إلى حليف إقليمي يشاركها على الأقل فكرياً وسياسياً موقفها تجاه إيران التي باتت تمثل تهديداً حقيقياً للمملكة منذ اندلاع الثورة السورية في العام ٢٠١١ وتحولها إلى حرب أهلية شديدة الوطأة على أهلها. وعلى الرغم من أن إيران التي كانت مصنّفة ضمن دول محور الشر في عهد بوش الابن قد تبنت دوراً نشطاً في العراق عن طريق دعمها لقوى سياسية موالية لها تتبنى سياسات طائفية بالدولة بالإضافة إلى دعمها لميليشيات مسلحة منذ الاحتلال الأمريكي لها عام ٢٠٠٣، إلا أن المشهد السوري فاقم من خطورة الدور الإقليمى الذي تلعبه إيران بالنسبة إلى المملكة.

ومع مجيء إدارة أوباما وتبنيه توجّها أقل عدائية من النظام السابق في الشرق الأوسط وخوفه من التورط عسكرياً في المنطقة وتردده في التدخل في سوريا، تقلّصت القيود التي تحدّ من خطورة الدور الإيراني لاسيّما بعد توقيع اتفاقية حول البرنامج النووي الإيراني مع الولايات المتحدة في العام الماضي والذي أكّدت فيه إدارة أوباما أنها ستتخلى عن العقوبات كآلية في التعامل مع إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

من المؤكّد أنّ تردّد الإدارة الأمريكية في التدخل عسكرياً في سوريا وتغييرها لمنهجها العدائي حيال إيران أعطى هذه الأخيرة مساحة أكبر للمناورة الإقليمية كما بدا في تدخّلها إلى جانب روسيا في قصفها للعديد من المواقع التي قالت إنه يشتبه في وجود عناصر من “داعش” فيها مما أقلق دول المجلس التعاون الخليجي لاسيما السعودية التي رأت في التطويق الإقليمى لإيران أو تفعيل التعاون بين دول الجوار أحد أهمّ الأدوات الدفاعية التى يتوجب عليها تفعيلها للحد من النفوذ الإيراني خصوصاً بعد تراجع الدور الأمريكي في تشكيل مظلّة دفاعية لدول الخليج لاسيّما إبّان إدارة أوباما مما دفع السعودية للجوء إلى توسيع تحالفاتها الإقليمية التي ضمّت مصر بالإضافة إلى تركيا وقطر.

وعلى ضوء هذه المتغيّرات الإقليمية فإنه يرجح أن الخلاف القطري السعودي في سبيله إلى الحل، على الرّغم من أن هذا الخلاف يتمحور حول موقف كل من الدولتين تجاه نظام الإخوان في مصر وقد أثّر سلباً على علاقاتهما السياسية والاقتصادية.

بالاضافة إلى ذلك ورغبة منها في توسيع دائرة تحالفاتها الإقليمية تسعى السعودية إلى الصلح بين مصر وتركيا وذلك نظراً لأهمية الدور التركي استراتيجياً، وعسكرياً، وسياسياً، وإقليمياً بالنسبة إلى السعودية في مقاومة هجمات “داعش” والحد من توسعها في المنطقة، انطلاقاً من علاقاتها المؤسسية والعسكرية القوية مع الولايات المتحدة من خلال حلف الناتو وإسرائيل مما يستتبع ضرورة تقوية التحالف الإقليمي من خلال رأب الصدع بين دوله والحد من الخلافات البينية.

بإطلاقه كمشروع تنموي يؤكد على إنجازات النظام الحالى الذي يسعى إلى تحقيق المزيد من الدعم الاقتصادي للبلاد بعد مرورها بأزمة سياسية كبيرة كان لها شديد الأثر على اقتصادها، فإن جسر الملك سلمان يمثل دعماً سياسياً وإقليمياً كبيراً لكل من مصر والسعودية في ظلّ التغيرات الإقليمية التي حثّت كلا الطرفين على إعادة النّظر في مواقفهما وسياساتهما الإقليمية واتّباع منهج مبني على التحالفات الإقليمية لتوسيع نفوذهما وتمكينهما من حماية بلادهما أمنياً واستراتيجياً.

وعلى الرّغم من أن الإطاحة بمبارك شكّلت خسارة كبيرة للسعودية كحليف فى المنطقة فإن اعتلاء السيسي للحكم بعد عزل الإخوان الذين شكلوا تهديداً بالغاً للمملكة كدولة تحارب التيار الإسلامي المعارض، يعد فرصة كبيرة لتعويض الخسائر مما يستوجب دعمها حتى تستمر وسيمكّن بناء الجسر من تعميق أواصر علاقات يؤمن كلا الطرفين بضرورتها من أجل الحدّ من تنامي عناصر “داعش” وهجماتهم وتطويق الصّعود الإيراني في سوريا بعد العراق.